「夫が不倫したが、離婚はしないので不倫相手だけに慰謝料を支払わせたい。不倫相手から夫に、慰謝料の分担を求められること(求償)があるって本当?避ける方法はある?」

不倫の慰謝料は、不倫した配偶者と不倫相手の両方に請求してもいいですし、一方だけに請求しても構いません。

離婚しない場合には、不倫相手だけに慰謝料を請求する方も多いようです。

しかし、不倫相手に慰謝料を請求すると、あとから不倫相手から配偶者に「求償」されてしまうおそれがあります。

そこで、このコラムでは、不倫慰謝料の求償権やトラブル回避の方法について弁護士が解説します。

不倫の慰謝料における「求償権(きゅうしょうけん)」とは?

求償権とは、不倫当事者の一方が、自分の責任割合を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫当事者に対して、負担割合に応じた金銭の支払いを求める権利のことです。

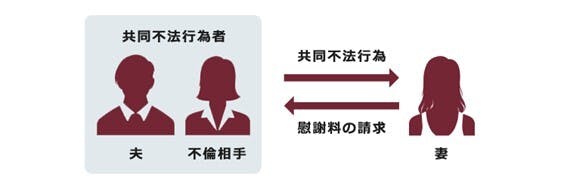

たとえば、夫が、妻以外の第三者と肉体関係をともなう不倫をした場合、基本的には夫の不倫は不法行為(民法第709条)に該当し、妻に慰謝料を支払う責任を負うのが原則です。

不倫相手も、夫(不倫相手から見ると交際相手)が既婚者だと知っていた場合には、妻に慰謝料を支払う責任を負うことになるでしょう。

つまり、不倫の当事者2人は、妻に対して共同で不法行為を行ったとして、連帯して妻に慰謝料を支払う責任を負います。

共同不法行為には、「一部実行全部責任」という原則があります。

これは、不法行為の一部に加担すれば、被害者に対し、発生した結果全部について責任を負うべき、という原則です。

したがって、妻は、夫と不倫相手のどちらに対しても、慰謝料の全額を請求できるのです。

さらに、慰謝料を請求された夫や不倫相手は、「相手が悪いから向こうに請求してほしい」「自分の責任分の半額だけ支払う」などと言ってその責任を免れることはできません(※)。

なお、不倫当事者の責任の負担割合は、裁判ではなく話合いで解決する場合、特段の事情がない限り50:50で合意することが多いです。

ただし、主たる責任は不倫した配偶者にあるという考え方もあります。

たとえば、不倫した配偶者のほうが積極的だったなど、不倫の責任がより重いといえる場合には、配偶者と不倫相手の責任割合が60:40などと判断されることもあるでしょう。

※請求された慰謝料が相場よりも高ければ減額交渉できる可能性はあります。

求償権行使の具体例

求償権の行使について、具体的にみてみましょう。

(1)慰謝料の請求の場面

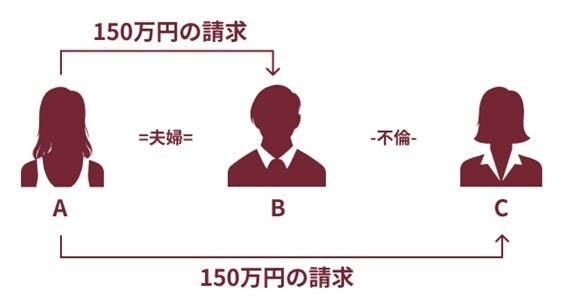

たとえば、不倫の被害者A(仮名)が被った損害に対し、適切な慰謝料額が150万円だとします。

Aは、加害者であるB(仮名)およびC(仮名)に対して、それぞれ全額の150万円を請求できます。

また、Bには請求せず、Cだけに150万円を請求することも可能です。

ただし、Aは、BやCから「合計150万円を上限」として受領できるという点にご注意ください。

つまり、150万円を双方に請求できるとはいえ、2重取り(合計300万円を受領)できるわけではありません。

どちらに慰謝料を請求すべきかお悩みの方は、「慰謝料を請求する相手は配偶者?不倫相手?」をご覧ください。

(2)求償権行使の場面

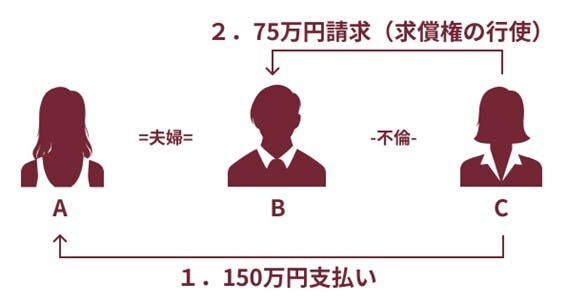

不倫の当事者のうち1人が被害者に対して慰謝料を支払った場合には、慰謝料を支払った側が、もう一方の当事者に対して、慰謝料を「分担」するよう請求する(求償する)ことができると考えられています。

たとえば、CがAに慰謝料150万円を支払った場合、責任割合を超えて支払った75万円については、Bに求償できるのです(責任割合が50:50である場合)。

ところで、AB夫婦が離婚した場合、この求償権が問題になることはあまりありません。

離婚後は家計が別々になることが一般的なので、Bが求償されてCに金銭を支払っても、通常はAに経済的な影響はないからです。

しかし、AB夫婦が離婚しない場合、ABの家計は一緒のことが多いでしょう。

そのような場合にCから求償権を行使されると、結局は夫婦の家計から出費が生じることになってしまいます。

そのため、求償権を行使されると、トラブルが再燃することになりかねません。

夫の小遣いや、結婚前の貯金から支払わせる場合はどうですか?

妻として、夫が不倫相手から求償されても構わないなら特に問題ありません。

大切なのは、不倫相手だけに慰謝料を請求すると、あとから夫が求償される可能性があることを認識しておくことです。

うーん。夫が求償されるのは構いませんが、求償権の行使などで夫と不倫相手の関係が続いてしまうのは嫌ですね。どうしたらいいでしょうか?

その場合には、これからご説明する方法をご検討ください。

求償権に関するトラブルを避けるための方法

求償権に関するトラブルを避けるための方法は、主に次の2つです。

・不倫相手に求償権を放棄してもらう

・当事者同士で慰謝料の負担額を決めておく

それぞれご説明します。

(1)不倫相手に求償権を放棄してもらう

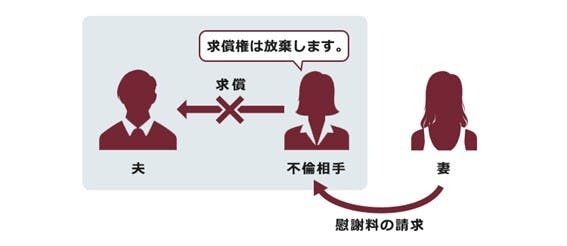

配偶者に求償権を行使されるリスクを負いたくない方は、不倫相手に慰謝料を請求する際に、求償権の放棄も求めるとよいでしょう。

他人を傷つけたり、迷惑をかけたりする場合でなければ、権利は自由に放棄できるのが原則です。

不倫相手に慰謝料を請求する際に、求償権の放棄を約束してもらえば、配偶者に対する求償権の行使を避けられるでしょう。

反対に、不倫相手から、「求償権を放棄するから慰謝料を減額してほしい」と言われ、減額交渉のカードとして求償権が利用されることはあります。

ただし、求償権を放棄する代わりに、被害者に対して慰謝料の減額を求めることは、不倫相手の権利ではありません。

不倫相手はあくまで、求償権の放棄と引き換えに慰謝料の減額をお願いする立場になります。

一方、求償権は不倫相手の権利なので、たとえ慰謝料の減額に応じたとしても、求償権を放棄するよう求めれば、必ず放棄させられるわけではありません。

「求償権を必ず放棄させられるわけではない」という説明に不安になる方もいます。

しかし、不倫相手にとっても、求償権の放棄は早期解決が期待できるなどのメリットがあります。

そのため、求償権を放棄する、しないで争いになるケースはそこまで多くありません。

慰謝料の額や求償権の放棄について合意できたら、示談書など書面にしっかりと記載して証拠を残すようにしましょう。

口約束ではだめですか?

口約束も有効ですが、あとから「そんな約束はしていない」と言われると、再びもめることになります。やはり証拠を残しておくべきでしょう。

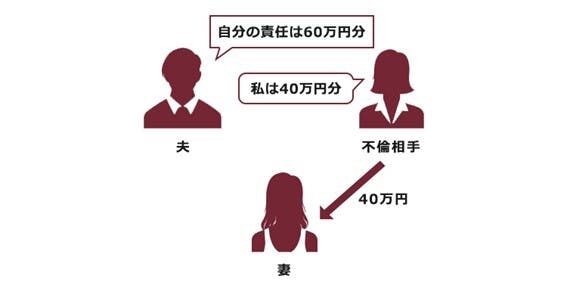

(2)当事者同士で慰謝料の負担額を決めておく

求償権を行使されないために、自分(妻)・不倫した配偶者(夫)・不倫相手といった当事者の間で、慰謝料の負担額を決めておく方法もあります。

たとえば、適切な慰謝料額が100万円であれば、不倫をした夫60万円・不倫相手40万円といったように負担額について3者間で合意します。

そして、それぞれの負担割合だけでなく、清算条項も書面に記載するようにしましょう。

清算条項とは、当該書面を交わした以降は合意の当事者間で互いに権利や義務を主張しあわないことを確認する規定のことです。

このような内容の合意ができていれば、妻が不倫相手に40万円を請求して、不倫相手が40万円を支払った場合には、不倫相手があとから夫に求償することなく、基本的に問題は終わりです。

なお、清算条項は、それぞれの負担額を決めた場合だけでなく、不倫相手に求償権を放棄してもらった場合など、不倫トラブルで書面を作成した際には記載することが一般的です。

そもそも不倫の慰謝料の相場はいくら?

実は、不倫の慰謝料は、明確な金額や基準が法律で定められているわけではありません。

しかし、裁判になった場合の相場はあるので、話合いで解決する場合でも、この相場を意識して交渉することになるでしょう。

不倫慰謝料の裁判上の相場は次のとおりです。

• 離婚しない場合:数十万~約100万円

• 不倫が原因で離婚する場合:約100万~約300万円

求償権のトラブルを残さないためにも示談書作成が大事

慰謝料を請求された不倫相手が、それを機に関係を断ちたいと考えて求償権を行使しないケースもあります。

しかし、不倫相手が自分だけ慰謝料を支払うことを不公平だと感じるかもしれません。

場合によっては、不倫相手が求償権を行使するために裁判を起こす可能性もあります。

繰り返しになりますが、不倫相手と慰謝料などについて合意する場合には、あとからトラブルが再燃しないように、示談書などの書面を作っておきましょう。

また、慰謝料を請求するだけでなく、なるべくトラブルが再燃しないような形で解決するには、いろいろなことに気を配る必要があります。

たとえば、次のようなことを取り決めておくといいでしょう。

• 慰謝料を分割で支払う場合には、支払いを怠った際の対処法(例:〇回支払いを怠ったら一括請求する)

• 今後は配偶者と一切連絡を取らないという接触禁止の約束とそれに反した場合の違約金

• 不倫や示談内容についての守秘義務 など

単なる当事者間の書面ではなく、公正証書(※)を作成したほうがいい場合もあります。

そのため、「この内容で大丈夫かな?」と不安に思ったときは、弁護士に相談することをおすすめします。

※公証人が法律に従って作成する公文書

【まとめ】求償権は慰謝料を支払った者の権利だが、あらかじめ放棄することもある

求償権とは、不倫当事者の一方が、自分の責任割合を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫当事者に対して、負担割合に応じた金銭の支払いを求める権利のことです。

そのため、不倫相手が慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫当事者である配偶者に対して、求償権を行使する可能性があります。

不倫相手が求償権を行使することによって、不倫トラブルの再燃や、不倫当事者の関係が継続することを避けたい場合には、次の2つの方法が効果的です。

(1) 不倫相手に求償権を放棄してもらう

(2) 当事者同士で慰謝料の負担額を決めておく

また、不倫トラブルの再燃を防止するためにも、書面には清算条項を記載することをおすすめします。

不倫トラブルは当事者間の感情的対立が激しく、話合いがこじれてしまいやすいうえ、求償権の問題などで法律関係が複雑になりがちです。

その点、弁護士に依頼すれば、代わりに交渉してもらえることによる精神的ストレスの軽減だけでなく、将来的なトラブル再燃の防止効果も期待できます。

不倫トラブルでお悩みの場合、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。